【必要か】仕上げ砥石はむしろ切れなくなる?いらない場合と必要な場合を見極めよう

包丁を研ぐとき、仕上げ砥石は本当に必要かと迷ったことはありませんか?事実、ネット上では「いらない」といった声もちらほら確認できるはず。

一見すると、仕上げ砥石は切れ味を高めるための必須アイテムのように思えますが、使い方や目的を誤ると、かえって切れ味を落としてしまう原因になることもあるんです。

結論、どんな包丁をどんな用途で使うのかによって、仕上げ砥石が必要なケースと不要なケースがはっきり分かれます。

この記事では、仕上げ砥石を使うことで切れ味が悪くなる理由や、あえて使わない方がいい場合、逆にしっかり使うべき場合を分かりやすく解説します。迷いやすい仕上げ研ぎの判断基準を明確にして、あなたの包丁の性能を最大限に引き出しましょう。

サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

【基礎知識】仕上げ砥石の定義や用途について

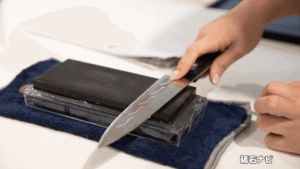

包丁やナイフを研ぐために使う砥石は、大きく「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」の3種類に分けられます。その中で仕上げ砥石は、最も粒度(番手)が細かく、刃先を滑らかに整えるための最終工程に用いられる砥石です。

以下にて各砥石の定義を簡潔にまとめました。

- 荒砥石:刃こぼれや欠けを直す(#120〜#400程度)

- 中砥石:切れ味を戻す/日常的な研ぎ(#800〜#2000程度)

- 仕上げ砥石:刃先を磨き上げ、切れ味を極限まで高める(#3000以上)

仕上げ砥石を使うと、刃先の微細なギザギザ(バリ)を整えて鏡面に近い状態に仕上げることができ、引っかかりのないスムーズな切れ味や、刃の持ち(耐久性)の向上が見込めます。

【豆知識】天然砥石には明確な分類がない

ここまで説明してきた「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」という分類は、基本的に人工砥石(合成砥石)を前提にした考え方です。一方で、京都産などに代表される天然砥石には、番手(粒度)の数値表記が存在しないのが一般的。

天然砥石は採掘された層や石質によって研磨力や仕上がりが異なり、その性質は一枚ごとにバラバラです。そのため、人工砥石のように「#1000=中研ぎ」といった明確な基準がなく、職人や使用者が手触りや研ぎ感で用途を見極めるという世界になります。

砥石の中でも最高格と言われる天然砥石の代表的ブランドや詳細情報については、以下の記事にて解説しているので是非合わせてお読み下さい。

【最高級】天然砥石のおすすめ10選!産地や種類、特徴や見分け方まで徹底解説!

【5選】仕上げ砥石でむしろ切れなくなる理由

本来便利なはずの仕上げ砥石ですが、時として研いだ包丁がむしろ切れなくなると言われることがあるのは何故なのでしょうか。

結論、それは以下の5つが関係しているのです。

- 仕上げすぎて歯が立たない状態になる

- バリ(返り)の取り残しで刃先が倒れる

- 角度ブレや立てすぎでエッジが鈍る

- 砥石の状態不良(目詰まり・面の歪み)

- 用途や素材と番手のミスマッチ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

仕上げ砥石で切れなくなる理由①:仕上げすぎて歯が立たない状態になる

仕上げ砥石は刃先を鏡面のように整えることができますが、やりすぎると本来必要な微細なギザ(歯)まで削り落としてしまうことがあります。実は包丁の切れ味は、ただ滑らかであることよりも、適度な細かいギザギザによって食材噛み込むことが重要なのです。

特にトマトやパンの皮のように表面が硬く中が柔らかい食材では、この歯がないと滑ってしまい、切れ味が悪化したと感じる原因になることが多々あります。仕上げ砥石によるメンテナンスは、やればやるほど良いわけではないのです。

仕上げ砥石で切れなくなる理由②:バリ(返り)の取り残しで刃先が倒れる

研ぎの工程では、中砥石で刃先を整える際に“バリ”と呼ばれる薄い金属片が刃の反対側にめくれ上がります。このバリをきちんと除去しないまま仕上げ砥石に移行すると、研ぎ面は一見きれいに整っていても、刃先は薄いバリで覆われたままの状態に。

このままでは使用時にバリが簡単に倒れたり剥がれたりして、刃先のエッジが一気に鈍ってしまい、仕上げたはずなのにすぐ切れなくなるという結果につながります。

特に片刃包丁では、裏面の処理(裏押し)が不十分だとエイペックス(頂点)がきれいに形成されず、表だけ仕上げても意味がありません。仕上げ前の段階で、バリを意識的に取り除く丁寧な下処理が欠かせません。

また、包丁のバリ(返り)についてですが、場合によっては研ぎ工程で出にくい場合もあり、これまた包丁の切れ味を復活させるための重要なテーマとなりますので詳しく知りたい方は以下記事もご参考下さい。

【仕上げ砥石】包丁研ぎでかえりが出ない理由!ステンレスだからわからない?

仕上げ砥石で切れなくなる理由③:角度ブレや立てすぎでエッジが鈍る

仕上げ研ぎでは、ほんのわずかな角度のズレが切れ味に大きく影響します。研ぎ角度が立ちすぎると、意図せず太いマイクロベベルが形成され、鋭利さが失われます。逆に角度が寝すぎたり、左右の角度にばらつきがあると、砥石が apex(刃先)にきちんと当たらず、刃先が磨かれないまま仕上げが終わってしまうことも。

さらに、片側ばかり研ぎすぎると刃線が偏り、エッジが鈍角化して切り込みが悪くなるケースも少なくありません。仕上げ砥石では、力加減よりもむしろ角度の精度が重要で、安定した手元と一定の角度を維持する技術が求められます。

角度制御の甘さは、仕上げ段階で切れ味を台無しにする典型的な落とし穴となります。

仕上げ砥石で切れなくなる理由④:砥石の状態不良(目詰まり・面の歪み)

仕上げ砥石は細かい粒子で構成されているため、削り粉や金属片で砥面がすぐに目詰まり(グレージング)しやすい特徴があります。目詰まりした砥石は刃先を削る力を失い、結果的に磨いているだけの状態となり、刃先を丸める原因になります。

また、面直しが不足して砥石が凹んでいると、刃先が均一に当たらず、頂点だけが削れずに残ってしまうこともあります。さらに、水分不足の乾いた砥面で仕上げを行うと、砥粒が滑って金属を押し延ばすような状態になり、これも切れ味を損なう要因に。

仕上げ研ぎでは、砥石そのもののコンディション管理が極めて重要であり、砥石が正しい状態に整っていなければ、どれだけ技術があっても良い刃先は得られません。砥石を使う以上、面直しは不可欠になるということを知っておきましょう。

面直しは面倒に感じる人も多いメンテナンスですが、手軽な方法もあります。詳しくは以下記事をご参考下さい。

【重要】砥石面直しのやり方は?代用品や簡単に平らにする方法まで徹底解説!

仕上げ砥石で切れなくなる理由⑤:用途や素材と番手のミスマッチ

包丁の鋼材や用途に応じた番手選びを誤ると、仕上げ砥石によって逆に切れ味を損なうことがあります。例えば、柔らかめのステンレス包丁に非常に高い番手(#8000〜#10000など)を使うと、刃先がツルツルに仕上がってしまい、噛み付きが失われる傾向があります。

また、荒研ぎ→仕上げといった段取り飛ばしで中砥を省略すると、深い傷が残ったまま仕上げることになり、刃先が弱く欠けやすくなります。さらに、砥石の硬さと鋼材の硬さが合っていない場合、仕上げの段階で刃先が“磨き負け”して微妙に崩れるケースも。

仕上げ砥石は万能ではなく、包丁の材質・使用目的・前工程の状態に応じて適切な粒度と種類を選ぶことが大切です。

仕上げ砥石はいらない?必要?押さえたい重要ポイント

ここまで説明したように、仕上げ砥石は万能な道具ではなく包丁の種類や使い方によっては中砥石だけで十分なことも少なからずあります。ただし、適切に使えばプロのような切れ味と滑らかな仕上がりが得られる重要な工程になることも間違いありません。

ここからは、仕上げ砥石の使用を検討するうえで押さえておきたい実践的な判断基準と注意点を解説します。

- 用途で判断(重視するのは滑走性か噛みつきか)

- 鋼材や包丁の硬度との相性を見極める

- 刃の状態と前工程の完成度を確認

- 粒度選びと段取りを意識

- 砥石のコンディションを整える

- 角度・圧・ストロークの精度を意識

- 使用頻度とタイミングを見直す

こちらも、順番にそれぞれ見ていきましょう。

仕上げ砥石のポイント①:用途で判断(重視するのは滑走性か噛みつきか)

仕上げ砥石の必要性は、まず何を切るかによって大きく変わります。

刺身や薄切り野菜、飾り切りのように刃を長く滑らせる料理では、#3000〜#6000の高番手で刃先を整えると滑走性が上がり、スッと切れる理想的な切れ味が得られます。

一方、トマトやパンの皮、根菜のように表面が硬い食材では、#1000〜#2000で残る微細な歯が噛み込みに有利。家庭で幅広い食材を扱う場合は、まず中砥石仕上げを基本にし、必要な料理だけで仕上げ砥石を活用する運用が現実的です。

仕上げ砥石のポイント②:鋼材や包丁の硬度との相性を見極める

包丁の材質も重要な判断ポイント。炭素鋼や粉末ハイスなど高硬度の包丁は、仕上げ砥石で磨いても刃先が負けにくく、番手を上げるほど滑走性と耐久性が向上しやすい傾向にあります。

一方、柔らかめのステンレス包丁では、高番手仕上げによって歯が消え、かえって切れ味が鈍ることも少なくありません。迷う場合は#2000前後の中砥石仕上げを基準にし、実際に切りたい食材でテストしながら、必要に応じて番手を上げる方法が安全です。

仕上げ砥石のポイント③:刃の状態と前工程の完成度を確認

繰り返しになりますが仕上げ砥石は、あくまで最終仕上げです。刃欠けや深い研ぎ傷が残っている、バリをきちんと除去していないといった状態では、いくら仕上げても理想的な刃先は得られません。

特に片刃包丁では、裏押しが不十分だと apex(頂点)が立たず、表面をいくら磨いても切れ味が出ないケースが多発します。荒砥・中砥の段階で形を整え、均一な刃線とバリ処理を確実に終えてから初めて、仕上げ砥石の出番と考えましょう。

仕上げ砥石のポイント④:粒度選びと段取りを意識

仕上げ砥石を選ぶ際は、まず中砥石との役割の違いを明確に理解しておくことが重要。

中砥石(#1000〜#2000)は、刃の基本的な形を整え、実用的な切れ味をつくるための主力砥石です。多くの家庭や日常使用では、この中砥仕上げだけで十分な切れ味が得られるケースが少なくありません。

一方、仕上げ砥石は#3000以上が目安で、#3000〜#6000程度で滑走性を高め、#8000以上になると鏡面に近い仕上がりを狙う領域に。荒砥からいきなり仕上げ砥石に飛ぶことは、深い傷が残って刃先が弱くなる原因となるため、中砥をはさんで1〜2段階で粒度をつなぐことが基本となります。

先述の通り、天然砥石には番手表記がないため、研ぎ感や仕上がりの状態で適切な使い分けを判断する必要あり。まずは中砥石で安定した刃を作り、必要に応じて仕上げ砥石を段階的に追加するのが実践的な方法となります。

仕上げ砥石のポイント⑤:砥石のコンディションを整える

仕上げ砥石は細かい粒度ゆえに、目詰まり(グレージング)や面の歪みが仕上がりに大きく影響します。

目詰まりを放置すると砥粒が金属を削らず、押し延ばしてしまい刃先が丸まる原因になります。使用前には面直しを行い、砥面をフラットに保ち、十分な給水で砥石表面を開かせることが重要です。

特に高番手砥石は水分が不足しやすいため、こまめな管理が仕上がりの精度を大きく左右します。

仕上げ砥石のポイント⑥:角度・圧・ストロークの精度を意識

仕上げ研ぎは、力任せではなく角度と動作の精度が勝負。角度を立てすぎると太いマイクロベベルが形成され、鋭さが失われてしまいます。逆に角度が寝すぎると刃先に当たらず、磨いているだけになります。

ストロークは短め・軽圧を基本とし、左右均等に当てることで apex(頂点)が整います。革砥やストロップの仕上げは有効ですが、やりすぎると刃が巻いた状態となる恐れがあるため注意が必要です。

仕上げ砥石のポイント⑦:使用頻度とタイミングを見直す

当然、包丁の毎回の研ぎで仕上げ砥石を使う必要はありません。日常使いでは中砥石で十分な切れ味を維持できます。

刺身や盛り付け前など、特別に滑らかな切れ味が求められる場面だけで仕上げ砥石を使用する運用のほうが、時間や手間、砥石の摩耗を抑えつつ実用性を高められます。

仕上げ研ぎをむやみに習慣化せず、必要なときに的確に行うことが、長期的に見て包丁にも砥石にも優しいですよ。

迷ったら誰でもプロ級の仕上がりを得られるEDGBLACKで解決

仕上げ砥石を使いこなすには、角度の維持や粒度の選び方、段取りの正確さなど、意外と多くの技術が求められます。

少しでも角度がブレると apex に当たらず、粒度を飛ばすと刃先が弱くなり、仕上げすぎれば滑って切れ味が落ちるといった失敗は、初心者だけでなく慣れた人にも起こりがち。

その点、我々のEDGBLACKはこれらの悩みを技術でカバーします。例えば「Knife Sharpener Flex」は、包丁を磁石で固定し、砥石ローラーを前後に転がすだけで安定した角度を保てる仕組み。なんと粗・中・仕上げ(#400・#800・#1000)の3種の砥石を備え、1台で基本研ぎから仕上げまでスムーズに行えます。

さらに時間効率を重視する人には、砥石が自動回転する電動モデル「Electric Knife Sharpener」も用意。角度を固定した状態で均一に仕上げられるため、料理の合間にも短時間で切れ味を回復できます。

いずれのモデルも高品質な素材と構造で長く使える設計となっており、包丁を自分の手で研ぎながら長寿命化を実現。誰でもプロ級の研ぎを再現できるだけでなく、刃物を大切に使い続ける上で必要不可欠な存在になるはずです。

【必要か】仕上げ砥石はむしろ切れなくなる?:まとめ

仕上げ砥石は、刃先を整えて滑らかな切れ味を引き出す強力なツールですが、万能ではありません。日常的な使用では中砥石だけで十分なケースも多く、食材や包丁の材質、研ぎの精度によっては、むしろ仕上げが裏目に出て切れ味を損なうこともあります。

大切なのはいつ、どんな目的で使うかを正しく判断することです。用途や鋼材に合わせて番手を選び、前工程を丁寧に整え、砥石と角度を適切に管理できれば、仕上げ砥石は強力な味方になります。

そして、こうした研ぎの工程を安定して再現するための選択肢として、砥石の性質を兼ね備えたEDGBLACKのような高品質シャープナーを活用するのも有効です。難しい角度や粒度の管理をテクノロジーで補い、誰でもプロ級の仕上げを再現できる環境を整えることで、包丁本来の性能を最大限に引き出せますよ。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

コメント