【粗さ】砥石の種類5選!番手がわからない時の対処法まで徹底解説

「砥石って種類が多すぎてどれを選べばいいのか分からない…」

「番手の数字が消えていて粗さが判断できない…」

と悩む方も多いでしょう。

砥石は見た目が似ていても粒度や用途がまったく異なり、間違った種類を使うと包丁の切れ味が落ちたり、逆に刃を傷めてしまうことも。

初めて購入する人にとって、「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」といった違いは分かりづらく、番手が不明な場合の対応にも戸惑いがちです。

そこで今回は「砥石の種類5選」に加え、「砥石の番手がわからない時の対処法」を徹底解説します。

本記事では、各砥石の特徴や使い分けのポイントはもちろん、初心者でも簡単に粒度を見分けるコツまで詳しく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

砥石とは?

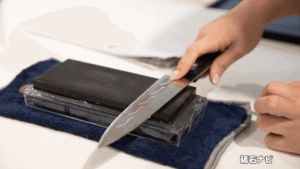

砥石とは、包丁やナイフ、ハサミなどの刃物の切れ味を回復させたり、表面を研磨して滑らかに整えたりするために使われる研磨用の道具です。

砥石を使うことで刃先が新たに形成され、金属の性能が最大限に引き出されるため、切れ味が向上するだけでなく、切断面が美しくなり、調理の効率や仕上がりにも大きな違いが生まれます。

砥石には大きく分けて天然砥石と人工砥石があります。天然砥石は地層から切り出された岩石で作られ、粒子が不均一なため独特の研ぎ味があり、繊細な仕上がりが得られます。

一方で、人工砥石は酸化アルミニウムや炭化ケイ素といった人工素材で作られ、粒子が均一で研ぎやすく、安定した切れ味を得やすいのが特徴です。

砥石の性能は「粒度(番手)」と呼ばれる数字で分類されます。番手が小さいほど粗く、大きいほど細かい仕上がりになります。

また、棒状やシート状の砥石、電動研磨機用の砥石など用途に応じた形状も増えており、使いやすさも向上しています。

>>【比較】砥石とシャープナーの違いは?7項目からどっちがいいのかを徹底比較

砥石の種類

包丁研ぎに使われる砥石は、切れ味や用途に応じて大きく5種類に分けられます。

- 荒砥石(あらと)

- 中砥石(なかと)

- 仕上げ砥石(しあげと)

- 超仕上げ砥石(ちょうしあげと)

- 面直し砥石(めんなおしと)

順番に見ていきましょう。

砥石の種類①:荒砥石(あらと)

荒砥石は、砥石の中で最も粒子が粗く、粒度はおよそ200〜400番が一般的です。

研削力が高く、金属を大きく削ることができるため、主に刃こぼれの修復、錆び落とし、刃の形状修正などに用いられます。新品の包丁で刃がついていない状態や、長年使用して刃先が欠けた場合など、基礎から刃を作り直すときにも必要です。

例えば、料理人が使う牛刀などは長期間の使用で刃先が丸まることがあり、荒砥石で大まかな角度を整えることで切れ味の土台を作ります。また、硬度の高い鋼材でも効率的に削れるため、時間を短縮できる点も特徴です。

ただ、削りすぎると刃が薄くなりすぎたり、形が崩れたりする可能性もあるため、使い方には注意が必要です。家庭用では頻繁に使うものではありませんが、「切れない包丁をゼロから再生させる」際には重宝する種類です。

砥石の種類②:中砥石(なかと)

中砥石は、粒度が800〜2000番程度の砥石で、最も使用頻度が高く、包丁研ぎの基本となる種類です。

荒砥石で大まかに削った後、刃先の形を整え、実用的な切れ味を出すのが主な役割です。また、普段のメンテナンスでも中砥石だけで十分な切れ味を復活させることができます。

例えば、家庭用のステンレス包丁なら月に1〜2回、中砥石で研ぐだけで切れ味は安定します。粒度#1000付近の砥石は、研削力と仕上がりのバランスが取れており、初心者でも扱いやすいです。

切れ味が落ちたとき、定期的なメンテナンスのとき、どちらの場合も中砥石が中心的な役割を担うため、包丁を使う人であれば必ず1本は持っておきたい砥石と言えるでしょう。

砥石の種類③:仕上げ砥石(しあげと)

仕上げ砥石は、粒度が3000〜4000番程度の砥石で、中砥石で研いだ刃先をさらに滑らかに整えるために使用されます。

この段階での研ぎは金属を削るというよりも、表面を磨き上げる感覚に近く、刃先の研ぎ傷を取り除き、切れ味の鋭さと耐久性を高めます。

例えば、野菜の繊維を潰さずにスパッと切りたい場合や、刺身包丁のように美しい切り口が求められる場合は仕上げ砥石が必須。一般家庭では中砥石で研ぎを終えるケースが多いものの、料理の質にこだわる人やプロの料理人は、この仕上げ砥石を使用することでワンランク上の切れ味を実現しています。

研ぎ時間は中砥石よりやや長くなりますが、その分、刃の表面は鏡面のような美しさになり、切れ味が長持ちする傾向があります。

砥石の種類④:超仕上げ砥石(ちょうしあげと)

超仕上げ砥石は、粒度が6000番以上と非常に細かく、包丁の刃先を極限まで磨き上げるために使われます。

一般家庭ではほとんど使われませんが、刺身包丁や柳刃包丁など、繊細な切れ味が要求される場面では欠かせない種類です。和食料理の現場では、超仕上げ砥石で研いだ包丁が食材の断面を壊さず、美しい切り口を生み出すため、見た目の美しさと味わいの両方を高める効果があります。

粒子が極めて細かいため金属を削る力はほとんどなく、研ぎというより「磨き」の工程に近いです。研ぎ時間は長くなりますが、その分、刃先は紙やトマトの皮が力を入れずに切れるほど鋭利になります。

包丁の性能を極限まで引き出したい人、プロの料理人、刃物愛好家などが使用する、最終仕上げ用の特別な砥石です。

砥石の種類⑤:面直し砥石(めんなおしと)

面直し砥石(修正砥石)は、包丁を研ぐための砥石ではなく、砥石そのものを整えるための砥石です。

包丁を研いでいると、砥石は中央部分が少しずつ削れて凹んでいきます。そのまま使い続けると、研ぎ角度が安定せず、刃先が均一に当たらなくなるため、切れ味が悪くなったり、片刃になってしまったりする原因になります。

そこで定期的に面直し砥石を使い、砥石の表面を平らに保つことで、常に理想的な研ぎ角度を維持できます。高番手の砥石ほど凹みが研ぎ精度に与える影響が大きくなるため、定期的なメンテナンスが必須。

面直しは数分で終わる作業ですが、これを怠るとどれほど良い砥石を使っても本来の性能を発揮できません。

>>【重要】砥石面直しのやり方は?代用品や簡単に平らにする方法まで徹底解説!

砥石の種類:素材編

砥石は見た目や形だけでなく、素材によっても性能や使い心地が大きく異なります。

天然の岩石をそのまま切り出したものから、最新技術を用いた人工砥石まで、選ぶ素材によって研ぎ上がりの質や作業効率が変わります。

- 天然砥石

- 人造砥石

- ダイヤモンド砥石

- 水砥石

- セラミック砥石

順番に見ていきましょう。

砥石の素材①:天然砥石

天然砥石は、地層から切り出された天然の岩石をそのまま加工して作られた砥石です。

日本では京都・丹波山地などが有名な産地で、数十万年前に堆積した泥岩や火山灰が長い年月をかけて固まった層から採掘されます。人工砥石と比べて粒子の大きさが不均一であるため、研ぎ感に独特の“食いつき”があり、刃先を非常に繊細に仕上げることが可能です。

特に和包丁や日本刀の研磨に適しており、刃の微細な凹凸を整えながら自然な切れ味を生み出せます。耐久性も高く、正しく使えば10年以上使い続けられる場合もあります。

ただ、天然砥石は採掘量が限られているため希少性が高く、一般的な中砥石でも数万円、最高級品では10万円を超えることも。

扱いがやや難しい一方で、刃物のポテンシャルを最大限に引き出せる素材です。

>>【10選】天然砥石の種類まとめ!最高級品から産地ごとの特徴まで徹底解説

砥石の素材②:人造砥石

人造砥石は、酸化アルミニウム(Al₂O₃)や炭化ケイ素(SiC)などの人工素材を焼き固めて作られた砥石です。

現在市場に出回っている砥石の約80%以上がこのタイプで、粒子の大きさが均一なため、誰でも安定した研ぎがしやすい点が特徴です。粒度(番手)も#120〜#12000以上まで幅広く用意されており、荒研ぎから超仕上げまであらゆる研ぎ工程に対応できます。

また、天然砥石に比べて価格が安く、家庭用であれば2,000〜5,000円程度で品質の高い砥石が手に入るのも魅力です。研削力と仕上がりのバランスがよく、初心者でも扱いやすいため、包丁研ぎを始める人の最初の一本として最も選ばれています。

耐久性は天然砥石ほどではないものの、適切な保管と面直しを行えば長期間使用可能。コストパフォーマンスと使いやすさの両立を求めるなら、人造砥石が最適でしょう。

砥石の素材③:ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石は、人工的に生成したダイヤモンド粒子を金属や樹脂のプレートに固定した砥石で、硬度と研削力の高さが特徴です。

天然砥石や人造砥石では研ぎにくい粉末鋼やステンレス包丁などの高硬度素材も、短時間で効率的に削ることができます。通常の砥石よりも削り速度が約2〜3倍速いとされており、時間を短縮したい場合や大量の刃物を扱う場合にも適しています。

また、水に浸す必要がなく、メンテナンスがほとんどいらない点も利便性が高い特徴です。研磨力が強すぎるため、仕上げ研ぎには不向きな一面がありますが、中砥石や荒砥石の代替として非常に有用です。

砥石の素材④:水砥石

水砥石は水を含ませて使用する砥石で、日本では最も一般的なタイプです。

使用前に10〜15分ほど水に浸けることで表面が適度に柔らかくなり、刃と砥石がなじんでスムーズな研ぎが可能になります。研ぎ感が軽く、初心者でも扱いやすいのが大きな特徴です。

荒砥から超仕上げまで幅広い粒度が用意されており、包丁やハサミなど日常使いの刃物から本格的な料理包丁まで対応できます。また、研ぎ跡がきれいで仕上がりも均一になりやすく、刃先のバリ取りや最終調整にも向いています。

注意点としては、水を使うため使用後の乾燥と保管を怠ると砥石が劣化しやすい点が挙げられます。しかし、コストや性能のバランスが良く、家庭用からプロまで幅広く利用されている最も汎用性の高い砥石です。

砥石の素材⑤:セラミック砥石

セラミック砥石は高温で焼き固めたセラミック素材を使った砥石で、非常に硬く摩耗しにくいのが特徴です。

水を使わず乾いた状態でも研ぎが可能で、メンテナンス性に優れている点が魅力です。粒子の均一性が高く、研ぎ感はやや重いものの、安定した角度で正確な研磨が行えるため、プロの料理人や刃物職人からも高く評価されています。

また、砥石自体の寿命が長く、適切に使えば10年以上使用できるケースもあります。一方で、硬さゆえに初心者には扱いが難しく、刃の状態によっては削れが遅く感じる場合もあります。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

砥石の種類:形状編

砥石は素材や粒度だけでなく、形状によっても用途や得意分野が大きく変わります。

- 平砥石(ひらといし):最も一般的な長方形で、包丁や刃物全般の研ぎに使われる基本形状。

- 丸砥石(まるといし):円盤状で回転式グラインダーなど機械研磨に使用される。

- 棒砥石(ぼうといし):スティック状で小刃や細部の研磨、簡易メンテナンスに適する。

- 丸棒砥石(まるぼうといし):細長い円柱形で内側や曲面など入り組んだ箇所の研磨に用いられる。

- ペーパー砥石:薄いシート状で微調整や仕上げ研磨、曲面への対応に便利。

順番に見ていきましょう。

砥石の形状①:平砥石(ひらといし)

平砥石は最も一般的な形状で、長方形の板状をしており、包丁やナイフ、鑿(のみ)などあらゆる刃物に幅広く使われます。

砥石市場の約70%以上を占める基本形で、特に家庭用では「砥石=平砥石」と考えられるほど標準的な存在です。平らな面を生かして刃全体を均一に研ぐことができ、角度を一定に保ちやすい点が大きな利点です。

料理用包丁の定期メンテナンスや切れ味回復、錆び取りなど、多用途に対応できるため初心者にも扱いやすく、プロの料理人も日常的に使用します。

砥石の形状②:丸砥石(まるといし)

丸砥石は円盤状の形をしており、回転式グラインダーや電動研磨機などに取り付けて使用されます。

主に工業用や金属加工の現場で使われ、金属表面の研磨や形状加工、工具の刃先修正などに活用されます。高速で回転することで金属を効率的に削り取ることができ、平砥石と比べて作業時間を大幅に短縮できるのが大きなメリットです。

包丁のような細かい手研ぎには向きませんが、大量の刃物を短時間で整える作業や、硬度の高い金属を加工する場合に重宝します。サイズや粒度の種類も豊富で、粗削りから仕上げまで幅広く対応可能です。

砥石の形状③:棒砥石(ぼうといし)

棒砥石は細長いスティック状の砥石で、包丁の細部や小刃、曲線部など、平砥石では研ぎにくい部分の仕上げに適しています。

特にペティナイフや果物ナイフなどの小型包丁、ハサミ、彫刻刀などの研磨で重宝されます。手に持って直接刃に当てて使うことができるため、微細な部分の調整や角度のコントロールがしやすく、細かい仕上げ作業に向いています。

また、屋外での簡易メンテナンスやアウトドアナイフの研ぎなど、持ち運びが必要な場面にも便利です。平砥石のように大きな面で研ぐことはできませんが、狙った部分だけをピンポイントで研磨できる点が大きな強みです。

砥石の形状④:丸棒砥石(まるぼうといし)

丸棒砥石は棒砥石をさらに細くして円柱状にした砥石で、曲面や内側、凹んだ部分の研磨に特化しています。

包丁だけでなく、彫刻刀・ハサミ・調理器具など、湾曲した刃や特殊形状の工具にも対応できるのが特徴です。特に包丁の根元や刃元の曲がった部分など、平砥石では届かない箇所に効果を発揮します。

また、丸棒砥石は研磨面積が小さい分、細かい力加減がしやすく、刃先の微調整や最終仕上げに向いています。さらに、ダイヤモンド粒子を使った製品もあり、硬度の高いステンレス包丁や粉末鋼などの研磨にも対応可能です。

砥石の形状⑤:ペーパー砥石

ペーパー砥石は薄いシート状の研磨材で、紙や布の上に研磨粒子を固定したものです。

一般的な砥石と異なり、柔軟性が高いため、曲面や丸みのある刃物、入り組んだ形状の部分にもフィットして研磨が可能です。特に仕上げ研磨や鏡面仕上げなど、繊細な最終工程に適しており、刃先の微細なバリ取りや表面の磨き上げなどに使われます。

ペーパー砥石は粒度のバリエーションが非常に豊富で、#2000前後の中仕上げ用から#10000以上の超仕上げ用まで選ぶことができます。使い捨てタイプが多く、常に新しい面で研げるため、均一な仕上がりを得やすい点も特徴です。

>>【簡単】アルミホイルの包丁の研ぎ方!切れない包丁の切れ味を復活させる裏ワザ

砥石の番手がわからない時の対処法

砥石の番手がわからないとき、最も簡単で確実な方法は、砥石本体や側面、裏面、パッケージの記載を確認することです。

多くの砥石には「#1000」「#3000」といった数字が印字やシールで表示されており、この数字こそが粒度(番手)を示しています。特に新品や使用頻度が少ない砥石であれば、ほとんどの場合はこの方法だけで解決できます。

もし印字が消えている場合は、付属の説明書や購入時のパッケージを確認するのも有効です。

表記が見つからず、砥石の番手がわからない時の対処法

それでも表記が見つからない場合は、触った感触や削れ方でおおよその番手を推測する方法があります。

指で砥石の表面を軽くなでてみて、ザラザラと粗い手触りなら200〜400番程度の荒砥石、やや細かくサラサラしているなら800〜2000番ほどの中砥石、ツルツルとしてなめらかなら3000番以上の仕上げ砥石である可能性が高いです。

また、試しに包丁を研いでみると削れ方でも判断できます。数回こするだけで金属が多く削れて刃が立つなら低番手、削れがゆっくりで刃が磨かれる感覚があるなら高番手と考えられます。

>>【比較】100均のおすすめ包丁研ぎ3社!セリア・ダイソー・キャンドゥの砥石を徹底比較

【粗さ】砥石の種類5選:まとめ

砥石は一見どれも同じように見えますが、実際には粒度によって役割が大きく異なり、正しく使い分けることで包丁の切れ味は驚くほど向上します。

欠けた刃を修復する荒砥石、日常のメンテナンスに欠かせない中砥石、刃先を磨き上げる仕上げ砥石、繊細な切れ味を追求する超仕上げ砥石、そして砥石の性能を維持する面直し砥石は、それぞれが刃物の状態に応じた役割を持っています。

家庭で使う包丁は、中砥石と仕上げ砥石の2本があればほとんどの場面に対応でき、料理の仕上がりや作業効率にも大きく影響します。研ぎを重ねることで刃物は長く使えるようになり、結果的に買い替えのコストも抑えられます。

日常の料理をより快適に、そして本格的な切れ味を得たいなら、自分の用途に合った砥石をそろえることが何よりも重要です。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

コメント