【保存版】砥石おすすめランキング!初心者向けに選び方を徹底解説

「砥石って種類が多すぎて、初心者はどれを選べばいいのか分からない…」

砥石を初めて購入しようとすると、番手の違いや材質の特徴、さらにはセット品の有無など、判断しにくいポイントが多く迷ってしまいますよね。

そこで今回は「砥石おすすめランキングと初心者向けの選び方」を徹底解説します。

本記事では、評価の高い砥石を比較しながら、初心者が必ず押さえるべき選び方のポイントを分かりやすく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

砥石とは?

砥石とは、包丁やはさみなどの刃物の切れ味を回復させるために使う研磨道具。表面に付いた砥粒によって金属を削り、刃先を鋭く整える役割をもちます。

砥石は「番手」と呼ばれる数字で粗さが区分されており、#100〜#220程度は刃こぼれを直す荒砥石、#1000前後は日常のメンテナンスに最も使われる中砥石、#3000~#5000以上は切れ味をより滑らかにする仕上げ砥石として使われます。数字が大きいほど目が細かく、研ぎ上がりも滑らかになります。

現在一般的に使われるのは品質が安定した人造砥石で、天然砥石より扱いやすく、番手の種類も豊富なため家庭からプロまで幅広く利用されています。

砥石とシャープナーの違いは?

砥石とシャープナーの最大の違いは研ぎの精度と仕上がりです。

砥石は金属をしっかり削って刃先の角度を正しく整えるため、切れ味が長持ちし、プロも使う本格的な研ぎができます。

一方シャープナーは内部の溝に刃を通すだけで手軽に研げますが、削り角度を細かく調整できず、表面をこすって一時的に切れ味を上げる仕組みなので持続性は高くありません。

また、繰り返し使うと刃を必要以上に削ることもあります。手軽さを重視するならシャープナー、切れ味と寿命を重視するなら砥石が向いていると言えます。

>>【比較】砥石とシャープナーの違いは?7項目からどっちがいいのかを徹底比較

初心者向け砥石おすすめランキング

次に、初心者向け砥石おすすめランキングをまとめていきますね。結論は以下の通りです。

順番に見ていきましょう。

おすすめ砥石①:EDGBLACK Knife Sharpener

- 番手構成:#360/#600/#1000

- 付属品/構造:角度固定+磁石+ローラー式構造

- 初心者の扱いやすさ:最も失敗しない設計

EDGBLACK Knife Sharpenerは、研ぐ角度を一定に保てず失敗しやすい初心者を強力にサポートする構造が特徴。

口コミでも「転がすだけで本当に研げる」「失敗の心配がない」という声が多く見られます。ローラー式で角度が自動的に決まり、さらに磁石で刃を固定できるため、従来の砥石に比べても研ぎムラが生まれにくい点が大きな特徴ですね。

番手も#360〜#1000まで揃っており、刃こぼれの修正から仕上げまで一本で完結可能。準備も簡単で、シンク横でサッと転がすだけで使えるため、「研ぎ作業を習慣化したいけれど手間は最小限がいい」という方に向いています。

初心者がつまずく要素をほぼすべて排除した構造なので、値段以上の価値を感じられるはずです。

おすすめ砥石②:貝印 KAI コンビ砥石セット (#400・#1000)

- 番手構成:#400/#1000

- 付属品/構造:樹脂台+滑り止め構造

- 初心者の扱いやすさ:シンプルで扱いやすい

貝印 KAI コンビ砥石セットは、最初の一本として非常に選びやすい構成。

口コミでは「思ったより簡単に研げた」「切れ味が戻って料理が楽しくなった」という声が多く寄せられています。荒砥と中砥が1本で使えるため、家庭の基本的なメンテナンスには十分対応でき、欠けの補修から普段使いの切れ味調整まで幅広くカバー。

滑り止め付きの台座は安定性が高く、慣れない力加減でも砥石が動きにくいため安心して研げる点も評価されています。価格が安く導入しやすいことから、「まずは安価で実用的な砥石を試したい」「複雑な作業は避けたい」という初心者にぴったりです。

はじめて砥石を買う場合でも、このセットは“失敗しづらい”と言えるでしょう。

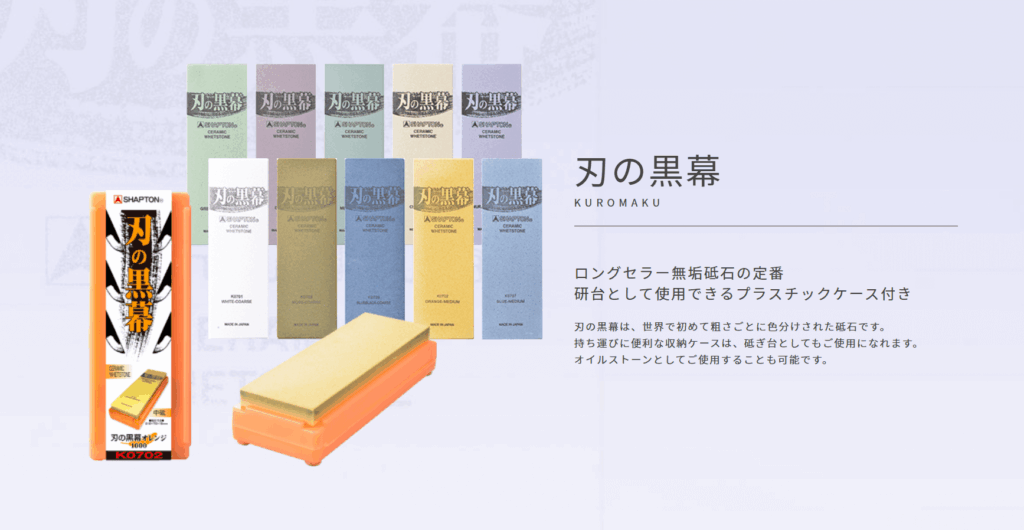

おすすめ砥石③:シャプトン 刃の黒幕 #1000 オレンジ

- 番手構成:#1000

- 付属品/構造:硬質砥石+ケース兼台座

- 初心者の扱いやすさ:中研ぎの基準として扱いやすい

シャプトン刃の黒幕 #1000 オレンジは、中砥石としての“基準”とも言える存在。

口コミでは「素人でもはっきり切れ味が変わる」「減りにくく長持ちする」と高く評価されています。砥石が硬いため刃が食い込みにくく、力加減が安定しない初心者でも研ぎやすい点が特に支持されている理由です。

#1000は日常メンテナンスで最も使用される番手であり、切れ味の回復力と作業のしやすさのバランスが良く、初めて「本格砥石」を選ぶ人にも適しています。ケースがそのまま台座として使えるため、研ぐための準備が最小限で済み、収納もスマートです。

「コスパだけでなく品質も重視したい」「長期的に使える砥石が欲しい」という初心者に最適な一本です。

おすすめ砥石④:Akizora 包丁研ぎ石 400・1000・3000・8000

イメージなし

- 番手構成:#400/#1000/#3000/#8000

- 付属品/構造:両面砥石2本+滑り止め台+角度固定ガイド

- 初心者の扱いやすさ:ステップ式で成長しやすい構成

Akizoraの両面砥石セットは「一式そろえて長く使いたい」という初心者に向いています。

口コミでも「初めてでも使いやすかった」「段階的に研げて仕上がりが分かりやすい」といった評価が多く見られます。#400で欠けの修正、#1000で切れ味の基本作り、#3000〜#8000で仕上げという構成は、プロが行う“段階研ぎ”にそのまま沿った流れで、研ぎの上達を実感しやすい点が支持されています。

さらに角度固定ガイドが付属しているため、はじめて砥石を使う方でも一定角度で安定して研げるメリットがあります。滑り止め台も標準で付くため、力が不安定な初心者でも砥石が動きにくく安全に作業できます。

「本格的に砥石を使えるようになりたい」「いずれ高番手も使ってみたい」という方に特に向いているセットです。価格帯としても複数の番手がそろっている割に手頃でコストパフォーマンスが高い点も魅力になっています。

>>Amazonで値段を見てみる

※公式通販なし

おすすめ砥石⑤:Tobishi 両面砥石セット(400/1000/3000/10000)

イメージなし

- 番手構成:#400/#1000/#3000/#10000

- 付属品/構造:砥石スタンド+角度固定ホルダー+面直し砥石

- 初心者の扱いやすさ:総合セットで“失敗しない環境”を整備

Tobishiの砥石セットは、「必要なものがすべてそろっている完全セット」で、初心者がつまずきやすいポイントを徹底的に排除した構成になっています。

口コミでは「このセットだけで全部できる」「面直し砥石が付いていて砥石の管理が簡単」といった声が多く、特に高番手の#10000まで備えている点が高く評価されています。角度固定ホルダーが標準付属しているため、はじめて砥石を使う人でも刃の角度を一定に保ちやすく、研ぎムラが起きにくい設計になっています。

また、砥石スタンドは重量がある仕様が多く、研ぐ際の安定性にも優れています。荒研ぎから鏡面仕上げまで一式で対応できるため、「これから長く使いたい」「道具選びで失敗したくない」という初心者に最も向いているセットのひとつです。

研ぎの流れが理解しやすく、上達過程をしっかり感じられるのも人気の理由ですね。

>>公式通販で値段を見てみる

※公式通販なし

【初心者向け】砥石の選び方

砥石を初めて選ぶとき、多くの方は「番手の違いが分からない」「どの価格帯が最適なのか」「自分の包丁に合うのか」が判断しづらいと感じます。

そこで、初心者の方でも迷わずに選べるよう、失敗しない要点を5つに整理し、実際の人気モデルを例にしながら具体的に解説していきますね。

- 番手は#1000を基準に選ぶ

- 荒砥・中砥・仕上げの用途を分けて選ぶ

- 滑り止め台や角度ガイド付きのモデルを選ぶ

- 砥石の硬さと減りにくさで選ぶ

- 家庭用なら両面砥石を優先して選ぶ

順番に見ていきましょう。

選び方①:番手は#1000を基準に選ぶ

初心者が最初に押さえるべきは、砥石の番手の基準を「#1000」に置くことです。

中砥と呼ばれる#1000は、切れ味の回復力と扱いやすさのバランスが最も良く、貝印 KAI コンビ砥石セットやシャプトン刃の黒幕#1000が人気を維持している理由もここにあります。

家庭の包丁は刃こぼれや大きな欠けが少なく、日常メンテナンスのほとんどは#1000で十分対応できます。また、Akizoraのように#400〜#8000の多段構成を採用したモデルは段階的に上達したい人に向いていますが、最初の一本として考えるなら#1000の一本選びが失敗しにくいです。

対して、EDGBLACK Knife Sharpenerは#360〜#1000を自動角度で研げる構造のため、番手選びの迷いを解消してくれる点で初心者に優れた砥石と言えます。

番手を深く理解していなくても適切に仕上がるため、砥石経験がない方にとって扱いやすい仕組みです。

選び方②:荒砥・中砥・仕上げの用途を分けて選ぶ

砥石は番手ごとに役割が異なるため、用途を理解して選ぶことが重要です。

大きな欠けを修正する荒砥、中研ぎで切れ味をつくる中砥、光沢まで出す仕上げ砥があり、AkizoraやTobishiのセット品はこれらを一度にそろえたい人向けに設計されています。

たとえば、Tobishiの#400・#1000・#3000・#10000の流れは本格的で、包丁を丁寧に仕上げたい家庭には一式揃う利点があります。一方で、初心者が最初から複数番手を使いこなすのは難しく、段階によって角度や圧力を変えなければならないため失敗しやすい面もあります。

その点、EDGBLACK Knife Sharpenerは1台で荒研ぎから仕上げ研ぎまで自動角度で行えるため、用途を深く理解していなくても目的に合った研ぎが再現できます。用途を理解しつつも、失敗を避けたい場合はEDGBLACKのように工程を一本にまとめたモデルが扱いやすく安心です。

選び方③:滑り止め台や角度ガイドの有無で選ぶ

初心者が最もつまずきやすいのが、一定の角度で研げないことです。

貝印やAkizoraには角度ガイド付きモデルもあり、さらにTobishiはホルダー付きで角度調整をサポートしてくれます。滑り止め台の有無も重要で、滑りやすいキッチン台で研ぐ場合は必須と言えます。

とはいえ、角度ガイドを使っても安定させるには慣れが必要で、特に両面砥石は平面維持や手の角度制御が求められるため、初心者には難易度が上がります。EDGBLACK Knife Sharpenerは角度固定と磁石固定を備えており、角度管理を完全に装置側に任せられる点が大きな特徴です。

口コミでも「角度を気にしなくていいのが助かる」「いつ研いでも同じ仕上がりになる」と評価されており、角度管理が苦手な初心者にこそ適しています。まずは“角度を気にしなくてもいい環境”を条件に選ぶと失敗が大幅に減りますよ。

選び方④:砥石の硬さと減りにくさで選ぶ

砥石は硬さによって使い心地が変わり、柔らかい砥石は削れやすい一方で減りも早く、平面が崩れやすい特徴があります。

シャプトン刃の黒幕#1000は硬めで減りにくく、平面維持がしやすいことで高い支持を得ています。セット品のAkizoraやTobishiは複数番手が付属するため便利ですが、柔らかい番手も含むためこまめな面直しが必要です。

初心者のうちは砥石の状態管理まで手が回らないケースも多く、管理不足による研ぎムラが発生しやすい点が課題となります。その点、EDGBLACK Knife Sharpenerはローラー式で砥面管理の必要がなく、面直しの負担が少ないのが特徴です。

砥石そのものを均一に維持する必要がないため、刃の当たり方が常に安定し、初心者でも仕上がりの差が出にくい仕様になっています。

硬さの違いが分からない段階では、管理の手間が少ない構造を選ぶのが賢明でしょう。

選び方⑤:家庭用なら両面砥石や多機能モデルを優先して選ぶ

家庭用途では、とにかく1本で幅広く対応できる砥石が向いています。

貝印の#400・#1000は扱いやすい組み合わせで、AkizoraやTobishiのように仕上げ砥まで揃っているセットは本格的なメンテナンスを視野に入れる人に最適です。

ただ、両面砥石は使い分けが多く、初心者ほど研ぎ角度や研ぐペースが不安定になりやすいため、扱いに慣れるまで時間がかかる傾向があります。

そこで、角度管理・滑り対策・番手選び・面直しといった作業をまとめて省略できるEDGBLACK Knife Sharpenerが家庭用途では強く支持されています。

日常的にこまめに研ぎたい方や、手軽さを重視しつつ切れ味を維持したい方には特に相性が良いモデルです。“必要な作業を自動化してくれる砥石”という意味で、家庭用初心者に最も向いた砥石と言えるでしょう。

初心者向け砥石おすすめランキング:まとめ

初心者向けの砥石選びは、番手の違いや扱いやすさなど理解すべき点が多く、最初の一歩で迷いやすい部分があると思います。

しかし、本記事で紹介した5つの砥石は、いずれも家庭での扱いやすさや研ぎやすさが評価されており、はじめての一本として安心して選べるラインナップです。

貝印のコンビ砥石やシャプトン刃の黒幕は品質と実用性のバランスが優れ、AkizoraやTobishiの多段構成モデルは段階的に研ぎを学びたい方に向いています。

そのうえで、最も初心者の失敗を防ぎやすく、角度管理の難しさを本体側が補ってくれるがEDGBLACK Knife Sharpener。構造上の安定感が高く、研ぎの再現性を維持しやすいため、砥石選びに不安がある方でも安心して使えるモデルです。

自分の目的や使う頻度に合わせて最適な一本を選び、長く愛用できる砥石を見つけてみてください。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

コメント