砥石とは?読み方は?

「砥石ってそもそも何?読み方は“といし”で合っているの?」

砥石の種類や番手の違いが理解できず、結局シャープナーに頼ってしまうケースも多いでしょう。

そこで今回は「砥石とは何か?基本の読み方から種類・特徴まで」徹底解説します。

本記事では、砥石の仕組みや選び方を初心者にも分かりやすく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

砥石とは?

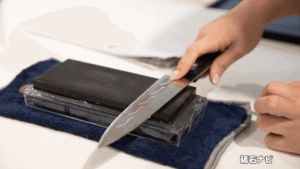

砥石とは、包丁やハサミ、ノミなどの刃物を研磨するために使われる道具です。

日本では古くから天然砥石が使われてきましたが、現在は砥粒と結合剤を固めて作る人工砥石が主流になっています。

砥石は「砥粒」「結合剤」「気孔」という3つの要素で構成され、このバランスによって削れる速さや仕上がりが変わります。

砥粒の種類や硬さ、気孔の大きさなどはJIS規格で細かく定められており、工業用の研削砥石では用途別に詳細な分類が行われています。

>>【5選】天然砥石の見分け方!人造砥石との違いやメリット・デメリットまで徹底解説

砥石の読み方は?

砥石の読み方は「といし」です。

砥石の読み方は基本的に「といし」で統一されており、専門の現場でもこの呼び方が一般的。

工業分野では同じ漢字を使って「といし」「とぎいし」と読む場合もありますが、技術者同士の会話では略して「といし」と発音されることがほとんどです。

砥石の「番手」とは?

砥石の「番手」とは、砥石に含まれる砥粒の大きさ(粒度)を表す指標です。

一般に「#1000」を1000番のように読みます。番手の数字が小さいほど砥粒が大きくザクザクと良く削れ、数字が大きくなるほど砥粒が細かくなって仕上がり重視の研ぎ心地になる仕組みですね。

実際の区分としては、おおよそ#80~#600程度が刃こぼれ補修向きの荒砥石、#800~#2000前後が日常メンテナンス用の中砥石、#3000~#4000以上が切れ味と光沢を整える仕上げ砥石といった感じ。

一方、番手は単なるイメージではなく、JISで粒度分布が決められています。例えば、研磨微粉の規格では#1000の平均粒子径がおよそ18~14.5μm、累積高さ50%点の粒子径が11.5±1.0μmという具体的な数値で定義されています。

砥石で包丁を研ぐと何が変わる?

包丁は使うほど刃先が摩耗し、切れ味や仕上がりに影響が出ます。そこで砥石で研ぐことで包丁本来の性能が戻り、調理そのものが変わるわけです。

次に、砥石で包丁を研ぐと何が変わるのか?その具体的な効果を3つに分けて解説していきますね。

- 切れ味が向上して、軽い力で切れるようになる

- 切断面が整い、食材の水分や旨味が逃げにくくなる

- 刃先の摩耗や欠けが減り、包丁の寿命が長くなる

順番に見ていきましょう。

砥石の効果①:切れ味が向上して軽い力で切れるようになる

砥石で研がれた包丁は刃先が真っ直ぐ整い、食材に引っかかる感覚が消えてスッと入るようになります。

刃が鈍った状態と比較すると、切り始めの抵抗が大きく減るため、余計な力をかけずにまな板上で安定した動きができるようになります。

特に中砥石で形が整うと、押しても引いても切れ味が均一になり、キャベツの千切りや肉のスライスなどでも滑らかに刃が進むようになる点が大きな変化と言えます。

日常の料理が疲れにくくなることも、この効果の延長として実感しやすい特徴になります。

砥石の効果②:切断面が整い、食材の水分や旨味が逃げにくくなる

切れ味が落ちた包丁は食材の繊維を押し潰すように進むため、断面が荒れ、水分や旨味が流れ出やすくなります。

砥石で研いだ包丁は刃先の細かなギザつきが減り、繊維をまっすぐ切れるようになることで、断面が滑らかに仕上がります。トマトの果汁が広がりにくくなったり、刺身のツヤがはっきり出るのはこのためです。

調理後の見た目だけでなく、食材本来の風味を損なわずに仕上げられる点は、研いだ包丁がもたらす実用的なメリットと言えるでしょう。

砥石の効果③:刃先の摩耗や欠けが減り、包丁の寿命が長くなる

包丁を長く使うためには、刃先の形が安定していることが欠かせません。

砥石で研ぐ場合、刃先の丸まりや小さな欠けを削り落とし、本来の角度に整えられるため、無理な力をかけなくても切れる状態が続きます。力任せに使う場面が減ることで金属への負担も少なくなり、結果として包丁そのものの寿命が延びます。

日常的に中砥石で整えておくと大きな欠損が起きにくくなり、買い替えの頻度を下げられる点も家庭にとって大きな利点になります。

>>【月1?】包丁研ぎの頻度は?包丁を砥石で研ぐ頻度はどのくらいがベスト?

砥石でよくある質問

最後に、砥石でよくある質問をまとめていきますね。

- 砥石の番手の選び方はどう判断するのか

- 包丁を研ぐ頻度はどれくらいが適切か

- 水砥石とオイルストーンの違いは何か

- 砥石の平面が減った場合はどう修正するのか

- 両刃と片刃で研ぎ方は変わるのか

順番に見ていきましょう。

質問①:砥石の番手の選び方はどう判断するのか

砥石の番手を選ぶ際は、包丁の摩耗状態と、どこまで仕上げたいかを基準に判断する必要があります。

数字が小さい番手ほど砥粒が粗く、刃こぼれの修正や形状の再構築に適しており、220や320といった番手は大きく丸くなった刃先を短時間で整えられる特性があります。ただし削れる量も増えるため、過度に使用すると刃が薄くなり寿命を縮める原因にもなるため、扱いには注意が必要です。

日常のメンテナンスでは1000前後の中砥石が最も実用的。さらに切断面の美しさや刺身・野菜の繊細な切り口を求める場合は3000〜6000の仕上げ砥を併用すると、刃先の微細な凹凸が整い、食材への入り方が滑らかになります。

一つの包丁でも複数の番手を使い分けることで状態を長期的に安定させられるため、目的に合わせた組み合わせが重要になります。

質問②:包丁を研ぐ頻度はどれくらいが適切か

包丁を研ぐ頻度は、使用頻度と切る食材によって変動します。一般家庭で週数回の調理を行う場合は、2〜4週間に一度の研ぎが目安とされています。

切れ味が落ち始めるとトマトの皮が滑ったり、玉ねぎの繊維が潰れやすくなるなど、調理中の感触に変化が現れます。この段階で研ぐことで刃先の摩耗が進みにくくなり、結果として包丁全体の寿命を延ばす効果にもつながります。

肉や魚を頻繁に扱う家庭では刃の摩耗が速いため、2週間に一度のメンテナンスが適切な場合もあります。切れ味が落ちた包丁は必要以上に力をかける原因となり、刃の欠けや歪みを引き起こす可能性が高まるため、早めの研ぎが安全面でも効果的です。

さらに半年から一年に一度は、刃角を正確に整える「本研ぎ」を行うことで、包丁の切れ味が安定し、研ぐ時間も短縮されるというメリットがあります。定期的に研ぐ習慣を持つことで、調理そのものが滑らかになり、作業の効率も向上しますよ。

質問③:水砥石とオイルストーンの違いは何か

水砥石とオイルストーンの最大の違いは、使用する潤滑剤と研磨の性質にあります。

水砥石は水を含ませるだけで使用でき、研磨中に発生する泥が刃をさらに細かく整える働きを持つため、和包丁や家庭用包丁に向いています。研ぎ感はしっとりとした接触で、力を入れ過ぎなくても刃が整いやすく、扱いやすさの点でも優れています。

一方でオイルストーンは油を使うことで砥石の目詰まりを防ぎ、硬い金属を削る作業に適しているため、洋包丁や工具など強度の高い鋼材に向いています。研ぎ感はやや硬く、金属を確実に削り取る感触が特徴です。

ただ、油を使用する関係で、後処理が手間に感じられる場合があります。家庭で広く使いやすいのは水砥石であり、総合的な汎用性や入手性の面でも優位性がありますが、用途に応じて使い分けることで包丁の特性をさらに活かすことができます。

質問④:砥石の平面が減った場合はどう修正するのか

砥石は使用を重ねると中央部分が凹み、平面が失われていきます。この状態で研ぎ続けると包丁の刃角が不安定になり、片刃のように片側だけ削れ過ぎたり、想定していない角度で刃が形成される原因になります。

砥石の平面を修正するには、専用の面直し砥石(修正砥石)やダイヤモンドプレートを使い、砥石全体を均一に削り戻す方法が一般的です。水を含ませ、円を描くようにまんべんなく動かすと凹み部分が均一に整いやすくなり、元の平面へ近づきます。

研ぎの精度を高めるためには、砥石の側面の角が丸くなっていないかを確認し、側面が垂直に保たれている状態を維持することも重要です。中砥石や仕上げ砥石は素材が柔らかいものが多く、変形しやすいため、数回の研ぎごとに修正することで刃先の安定性を保ちやすくなります。

砥石を正しく平らに保つことは、包丁そのものの寿命にも直結するため、研ぎ作業と同じくらい重要な工程といえます。

>>【重要】砥石面直しのやり方は?代用品や簡単に平らにする方法まで徹底解説!

質問⑤:両刃と片刃で研ぎ方は変わるのか

両刃包丁と片刃包丁では構造が異なるため、研ぎ方も明確に変わります。

両刃包丁は左右に均等な角度がついており、左右を均一な回数と角度で研ぐことで、まっすぐに切れる安定した刃が維持されます。一般的に15〜20度ほどの角度を保つと切り込みやすさと耐久性のバランスが取れ、家庭で扱いやすい状態を保ちやすくなります。

一方で片刃包丁は片側だけに刃が付いており、主に表側をしっかり削り、裏側は「裏押し」と呼ばれる軽い処理を行うことで平面を整える研ぎ方が基本になります。片刃は切断時に食材を押し出す方向が一定のため、刺身や日本料理の繊細な切り仕事に向く反面、研ぎ角度がずれるとまっすぐ切れなくなるデメリットもあります。

裏側には「裏スキ」と呼ばれる小さな凹みがあり、ここに沿って研ぐことで刃先の入り方が安定し、仕上がりの美しさも変化します。両刃と片刃の構造を理解し、正しく研ぎ分けることで包丁の特性を最大限に活かすことができます。

砥石とは:まとめ

砥石とは、包丁や刃物の切れ味を根本から回復させるためのもっとも確かなメンテナンス道具であり、刃先の形を整えながら本来の性能を引き出す役割を持っています。

使い続けて丸くなった刃先も、砥石を通して研ぎ直すことで、軽い力で切り込める鋭いエッジが戻り、料理そのものの快適さが大きく変わります。さらに、刃の摩耗や欠けを早い段階で整えられるため、包丁の寿命を延ばす点でも重要な存在といえます。

中砥石は日常の研ぎにもっとも適しており、扱いやすさと仕上がりのバランスが良いことから家庭用にもおすすめできます。料理の質を高めたい人や、包丁を長く大切に使いたい人ほど、その効果を実感しやすいでしょう。

砥石を一本そろえておくことで、包丁の状態をいつでも安定させられ、調理のストレスが減り、食材の仕上がりまで変わりますよ。

>>【保存版】砥石おすすめランキング!初心者向けに選び方を徹底解説

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

コメント