【重要】砥石面直しのやり方は?代用品や簡単に平らにする方法まで徹底解説!

砥石を使い続けると中央がへこんだり、表面がデコボコになったりして、包丁を正しく研げなくなることがあります。

そんな時に必要になるのが砥石の面直し(めんなおし)。正しい方法を知っておくことで、砥石を長持ちさせるだけでなく、包丁の切れ味も安定して維持できます。

本記事では、砥石の面直しの基本的なやり方から、家庭にあるもので代用できる方法、さらに手間をかけずに簡単に平らにする方法まで徹底解説。初心者でも実践できる内容を網羅しており、これから砥石を使って包丁を研ぎたい方や、研ぎに慣れてきた方にも役立つ内容となっているので是非最後までご覧下さい。

サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

砥石の面直しの重要性は?メリットはある?

前提として砥石の面直しの重要性やメリットなどの基本的な知識を整理しておきましょう。

砥石は包丁を研ぐたびに表面が少しずつ削れていくため、長く使っていると中央がへこんだり、波打つように不均一になってしまいます。この状態で研ぎ続けると刃が正しい角度で当たらず、切れ味が安定しないだけでなく、研ぎムラが生じてしまうこともあります。

特に片刃包丁や薄刃包丁では歪みの原因にもなりやすく、せっかくの刃物の性能を十分に発揮できなくなってしまいます。

そこで大切なのが砥石の面直し。定期的に表面を平らに整えておくことで、刃が均等に砥石に当たり、効率よく研ぐことが可能になります。結果として切れ味が長持ちし、研ぎ作業そのものもスムーズになり、砥石自体の寿命を延ばすことにもつながります。

つまり、面直しは単なるメンテナンスではなく、砥石を正しく活用し続けるために欠かせない工程というわけです。

砥石以外の包丁研ぎ道具では必要ない工程?

一方で、近年は「シャープナー」と呼ばれる便利な研ぎ器具も普及しています。シャープナーは砥石のように表面が削れて変形していく構造ではなく、内蔵された砥石や刃のガイドによって一定の角度で研げるよう設計されているため、基本的に面直しの必要はありません。

そのため、砥石の扱いに自信がない、面直しの手間をかけたくないという人にはシャープナーが向いています。ただし、砥石と比べると自由度は低いため、特殊な刃物や細かな調整をしたい場合にはやはり砥石のほうが適していると言えるでしょう。

総じて、砥石とシャープナーではメンテナンス方法が異なる上に目的やライフスタイルによってどちらを選択するべきなのかについては人によって分かれるもの。包丁研ぎにおいて自分はどちらを使うべきなのかについては以下の記事を参考にしてみて下さい。

【比較】砥石とシャープナーの違いは?7項目からどっちがいいのかを徹底比較

【方法】砥石の面直しのやり方

それでは砥石の面直しのやり方についてを、以下手順に従って解説していきますね。

- 各種道具を準備

- 砥石の状態を確認

- 研ぎ作業

- 面取りの仕上げ作業

- 乾燥と保管

それぞれ順番に見ていきましょう。

砥石の面直しの手順①:各種道具を準備

砥石の面直しを始めるにあたり、まずは以下の表に記載した必要な道具を揃えておきましょう。

- 面直し専用砥石(修正砥石)やダイヤモンド砥石

- 砥石を濡らすための水

- 作業台を保護するためのタオルやトレー※専用道具あり

基本となるのが面直し専用砥石やダイヤモンド砥石で、これらを使うことで砥石の表面を効率よく均一に削ることができます。特にダイヤモンド砥石は硬度が高く、短時間で精度の高い面直しが可能。また、作業中には砥石と修正砥石の両方をしっかり水で濡らしておく必要があります。これは滑りを良くし、砥粒の目詰まりを防ぐためです。

さらに、作業台が濡れて汚れることを防ぐため、タオルやトレーを下に敷いておくと後片付けがスムーズになります。

砥石の面直しの手順②:砥石の状態を確認

面直しを行う前に、まず砥石の状態をしっかりと確認することが大切。使用を重ねた砥石は中央がへこんだり、部分的に高低差が出て平面性を失っていることが多く、そのままでは包丁を正しい角度で当てることができません。

状態を見極める最も分かりやすい方法が、砥石の表面に鉛筆で格子状の線を軽く引いておくことです。面直しを進めていく中で、この線が均等に消えていけば全体が平らになった証拠となります。逆に一部だけ線が残る場合は、その部分がへこんでいるサイン。

格子を書く手間はほとんどかからない上に仕上がりの精度を客観的に確認できる非常に有効な方法です。研ぎの効率や切れ味に直結するため、面直し前のチェックとして欠かさず取り入れるようにしましょう。

砥石の面直しの手順③:研ぎ作業

それではいよいよ、面直しのための研ぎ作業に入っていきましょう。以下ステップに沿って行っていきます。

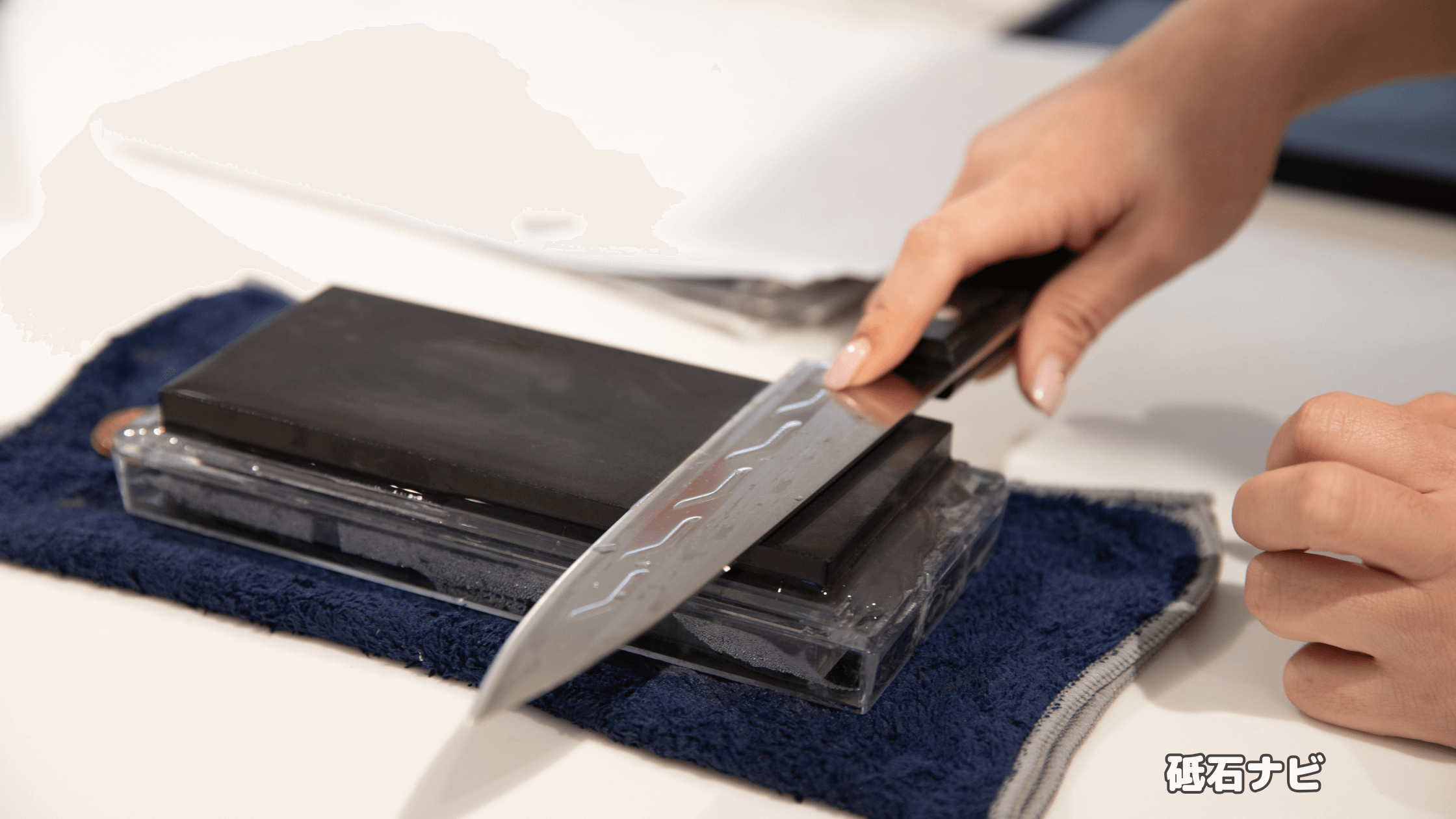

- 砥石を安定した場所に置く

- 面直し砥石を水で濡らし研ぎたい砥石の表面に当てる

- 前後や円を描くように全体を動かし格子の線が均等に消えるまで繰り返す

面直しの作業では、まず砥石をしっかり安定した場所に設置することが基本です。砥石がぐらつくと削り方にムラが出るだけでなく、安全面でもリスクがあります。

次に、面直し砥石と対象の砥石を十分に水で濡らし、滑りを良くした状態で作業を進めます。水が不足すると摩擦が強まり、砥粒の目詰まりや砥石の損傷につながるため注意が必要。その上で、前後に動かすだけでなく円を描くように全体をまんべんなく削っていくと、効率的に平面が整います。

事前に書き込んだ鉛筆の格子が均等に消えていけば、砥石の表面が正しく平らになったサインです。

砥石の面直しの手順④:面取りの仕上げ作業

実は、鉛筆で引いた格子の線が均等に消えた時点で、砥石の表面は十分に平らになったと判断して終了ではありません。

最後に仕上げとして砥石の四隅を軽く面取りすることが重要。角が立ったままでは、研ぎ作業の際に刃先を傷つけたり、砥石の端が欠けてしまうリスクがあるからです。

面取りは砥石の角を45度ほどの角度で軽く削り落とす作業で、時間もほとんどかかりませんが、研ぎの安定性を高め、砥石そのものを長持ちさせる効果があります。

平面を整えることと合わせてこの面取りまで行うことで、砥石はより安心して使える状態となり、包丁研ぎの仕上がりも一層安定しますよ。

砥石の面直しの手順⑤:乾燥と保管

面直しを終えた砥石は、表面に残った削りかすを流水でしっかりと洗い流し、柔らかい布で軽く水分を拭き取ります。その後は直射日光や暖房の風が当たる場所を避け、風通しの良い日陰で自然乾燥させることが大切。急激な乾燥は砥石のひび割れや反りの原因となるため、焦らず時間をかけて乾かすのが理想です。

完全に乾燥したら、湿気の少ない場所に保管しましょう。プラスチックケースや密閉袋に入れる場合は、乾ききっていないとカビや劣化につながるため注意が必要。

正しい乾燥と保管を習慣づけることで、砥石の寿命を延ばし、安定した切れ味を長く維持することができます。

砥石の面直しの適切な頻度

砥石の面直しは、使うたびに必ず行う必要はありませんが、放置すると平面性を失い、包丁を正しい角度で研げなくなります。適切な頻度を知ることで無駄を減らし、砥石を長持ちさせることができます。

一般的には、荒砥や中砥(#320〜#800)は摩耗が早いため、数回使用するごと、もしくは研ぎ感が重くなった時点で面直しを行うのが理想。一方、仕上げ砥石(#1000以上)は粒子が細かく硬いものが多いため摩耗が緩やかで、切れ味が落ちたと感じた時や、格子を描いて凹みが確認できた時に実施すれば十分です。

ただし、粒度だけでなく砥石の結合材の硬さや種類によっても摩耗の速さは異なります。軟らかめの合成砥石は減りやすい一方、セラミック系や天然砥石は長く平面を保てます。また、研ぐ際の力加減や時間の長さも影響し、強い力で頻繁に研ぐ人は短い間隔で直す必要があるのに対し、軽い力で短時間だけ研ぐ人は頻度を減らしても問題ありません。

プロの料理人のように毎日のように研ぐ場合は、毎回利用の度にチェックの上で研ぐ人も多いですが、家庭用では数週間に一度程度でも十分なケースも。最も確実なのは、砥石の表面に鉛筆で格子を引き、それが均等に消えるかを確認する習慣です。使用状況や砥石の種類に関わらず、常に理想的な状態を維持できるはずです。

【月1?】包丁研ぎの頻度は?包丁を砥石で研ぐ頻度はどのくらいがベスト?

【初心者向け】砥石の面直しに使える代用品や手軽な方法

先程も述べたように、砥石の面直しには専用の修正砥石やダイヤモンド砥石を使うのが最も確実ですが、必ずしもそれらを用意しなくても、身近な道具や簡単な方法で対応することができます。

ここでは、以下のように初心者でも取り入れやすい代用品や手軽な方法を紹介します。

- 耐水ペーパー(#180〜#400程度)+ガラス板や大理石

- コンクリートブロックやタイルの平らな面(応急処置用)

- 砥石同士の擦り合わせ

耐水ペーパーを平面性の高いガラス板や大理石に貼り付ける方法は、家庭で実践できる最も確実なもの。安価に揃えられ、格子を目安に削っていけば専用砥石に近い精度で平面を出すことができます。

一方で、コンクリートブロックやタイルの平らな部分を利用する方法もありますが、表面の粗さや異物の混入リスクがあるため常用には不向きで、あくまで応急処置にとどめるのが安全。

また、同じ粒度または粗めの砥石同士を擦り合わせる方法も手軽に行えますが、正確な平面出しには限界があるため、こちらもあくまで補助的な方法と考えた方がよいでしょう。

面直し不要でプロ級の切れ味を実現するEDGBLACK

砥石は切れ味を最高の状態に仕上げられる一方で、定期的な面直しが必要になるという手間がつきまといます。

実際「砥石の品質は魅力的だけれど、面直しの作業まで続けられるか不安」といった声も少なくありません。そんな悩みに応えるのが、我々のブランド EDGBLACK が開発した画期的なシャープナーです。

EDGBLACKのKnife Sharpener Flex(手動ローラー式)は、砥石をローラーとして前後に転がすだけで研ぎが完了する設計。ベースに磁石を搭載し、包丁を固定したまま角度を自由に調整できるため、以下動画のように初心者でも簡単にプロ級の切れ味を再現できます。

しかも、内蔵されているのは粗研ぎ・中研ぎ・仕上げの3種類の砥石で、本格的な研ぎの品質を維持しながら、面直しの必要はほとんどありません。

さらにElectric Knife Sharpener(電動式)なら、刃を固定してスイッチを入れるだけで砥石が自動回転。角度も10°〜25°で設定可能で、家庭用包丁のメンテナンスには最適。どちらも従来の砥石のような面直し作業が不要で、効率的かつ安定した研ぎを実現できます。

砥石面直しのやり方は?代用品や簡単に平らにする方法:まとめ

砥石の面直しは、包丁の切れ味を安定させるために欠かせないメンテナンス。表面が凹んだままでは刃が正しく当たらず、研ぎムラや切れ味の低下を招いてしまいます。そこで面直しを取り入れることで、砥石の寿命を延ばし、研ぎの品質を高めることができます。

今回は、基本的な面直しの手順や適切な頻度、代用品を使った手軽な方法までを解説しました。特に面直しの研ぎ作業における鉛筆の格子を利用したチェックは、誰でも簡単に平面の状態を確認できる手法なので是非実践をおすすめします。

一方で、「面直しは面倒」「もっと手軽に安定した切れ味を保ちたい」という方も多いでしょう。そんなニーズにお応えできるのが、弊社ブランド EDGBLACK のシャープナー。砥石のクオリティを持ちながら、面直しの手間をほぼ必要とせず、誰でもプロ級の研ぎを再現できます。

手動でじっくり研ぎたい方には Knife Sharpener Flex、効率を重視したい方には Electric Knife Sharpener と、用途に応じて選べるのも魅力です。

砥石で伝統的な研ぎを楽しむのも良し、EDGBLACKで手軽に高品質な研ぎを実現するのも良し。自分に合った方法を選び、包丁を常に最高の状態に保ちましょう。

\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

コメント